DCプランナー2級の情報って少なくて、地味に困る…

みなさん、こんにちわ。ヒヨッコ投資家 こかです。

DCプランナー2級って合格体験記的な情報が少なくて、「独学で合格できる?」「勉強時間はどれくらい必要?」と不安になりませんか?

わたしも受験前の情報収集ができず、自分の勉強方法が正しいのか悩んでいました。

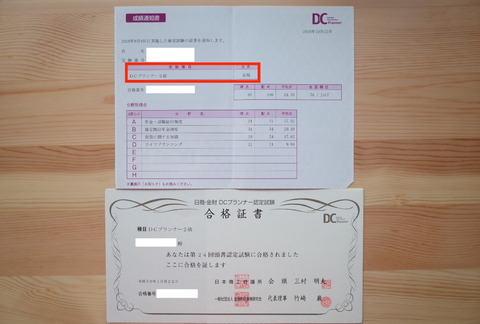

…が!1か月半の独学の末、無事にDCプランナー2級に一発合格!

本日の記事は、2018年9月に受験したDCプランナー2級の勉強時間や使用教材、勉強方法を公開します。

あなたの学習のお役に立ちますように。

ぜひ最後までご覧ください。

DCプランナー2級は独学で合格できる

忙しい社会人でも、DCプランナー2級は独学で合格できます!

通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を使ったり、土日にまとまった勉強時間を確保したり、工夫すれば勉強時間は作れます。

また、問題演習と丁寧な復習の反復で合格点を目指せるはず。

次からはわたしの合格体験記をお話しします。

合格するための勉強時間

DCプランナー2級の試験対策時間は1か月半でした。

わたしの勉強ペースはゆっくりめしたが、学習経験者や実務に携わっている人が超特急で学べば1か月〜3週間でも合格できる気がします。

スキマ時間をフル活用する

通勤中や家事のちょっとした合間などのスキマ時間をフル活用していました。

DCプランナー2級の問題は選択問題が多く、通勤中など筆記用具がない環境でも使えます。

試験当日までの演習回転数を増やすことが大事なので、少しでもいいから解く!解く!解く!!

社会人の勉強時間は限られているので、効率よく学ぶ工夫をしていました。

また、仕事と勉強を両立するための考え方をこちらの記事でお話ししています。

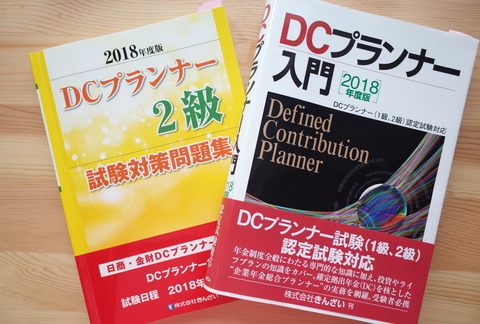

使用教材は2つだけ

DCプランナー2級の試験対策で使用した教材は2つです。

教材を増やすよりも、厳選した教材をいかに仕上げるか・反復するかが大事だと思います。

DCプランナー実務必携

DCプランナー実務必携(DCプランナー実務研究会)は、公式テキストです。

中古本で前年度のものが出回っていますが、受験年度のものを買う方がよいです。

たった1年前の情報でも法改正などで古くなっていることがあるからです。

古い情報で学習すると、受験前から点数を落としてまう…

最初はテキストの厚みに圧倒されましたが、試験に大切なことはこの1冊にまとまっています。

DCプランナー2級試験問題集

DCプランナー2級試験問題集(一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター)でアウトプット(問題演習)をしていました。

結局、5周ほど解いたでしょうか。

最初は正解率が低くても大丈夫。

反復することで、正答率は上がります。

知識の定着や理解度チェックには欠かせない1冊です。

やってよかった勉強方法3つ

DCプランナー2級の試験勉強でやってよかったことを3つ紹介します。

いきなり問題集を解く

理想はテキスト一読後の問題演習ですが、学習時間も限られていたのでイキナリ問題集から始めました。

- 問題集を解く(最初のうちは正答率なんて気にしない)

- 問題集の解説とテキストの対応する部分を読み、正しくインプット

- ②〜③をくりかえし、理解&暗記

問題集をどんどん解きながら、

を意識し、インプットとアウトプットをくりかえしました。

「テキストを読まずに問題集を解いても大丈夫かな…」と不安だったけど、問題なかったよ

(DCプランナー1級を受験するならばテキストの精読が必須だと思います)

最新年度の教材を使う

先にもお話ししましたが、テキスト、問題集とも最新年度のものを使いましょう。

法改正も少なくないので、古い教材で勉強すると誤った知識を学んでしまうかもしれません。

まして2021年度より試験方式が変わったため、旧年度の参考書類はおすすめできません。

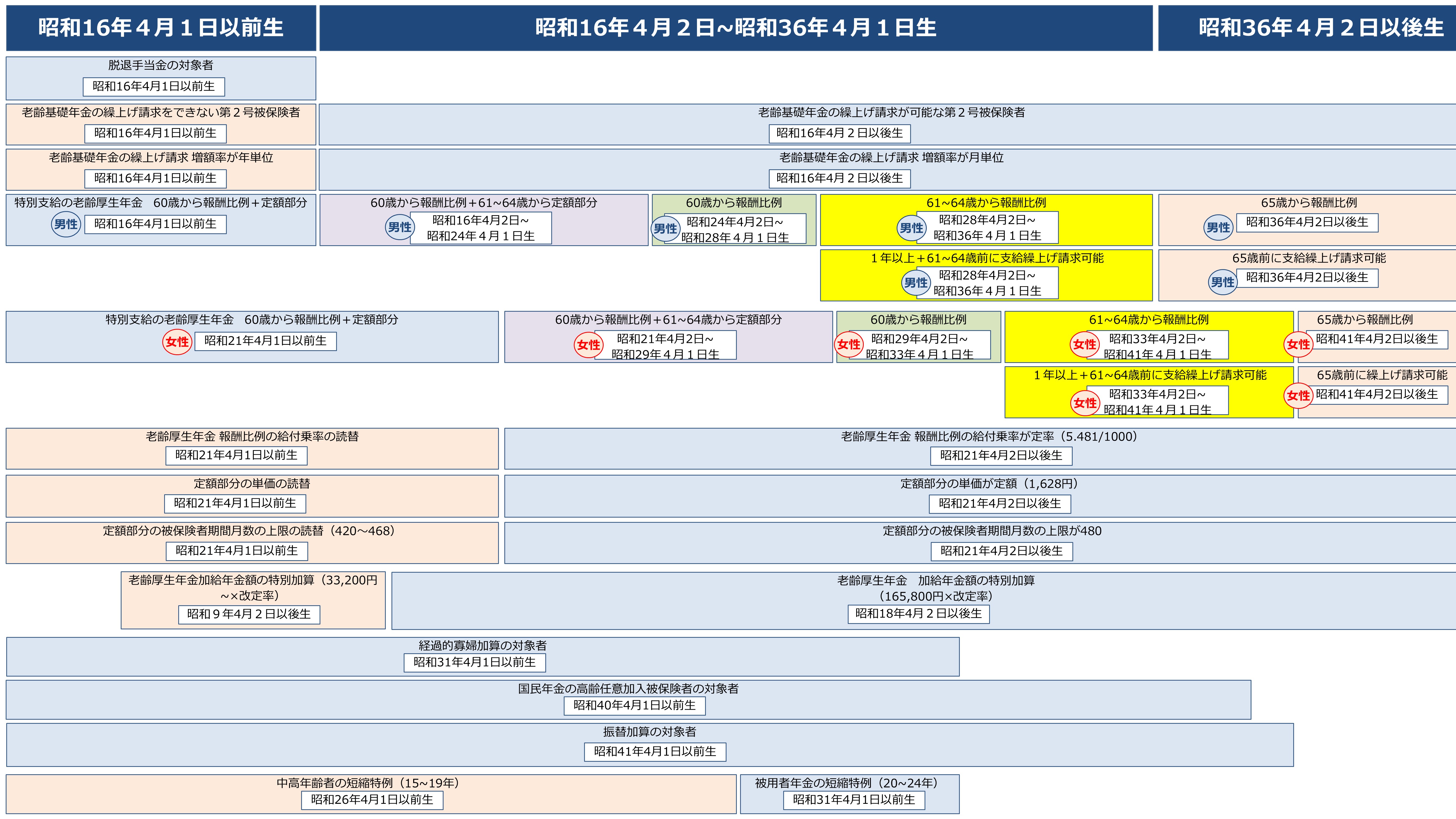

社会保険労務士サイトを参考にする

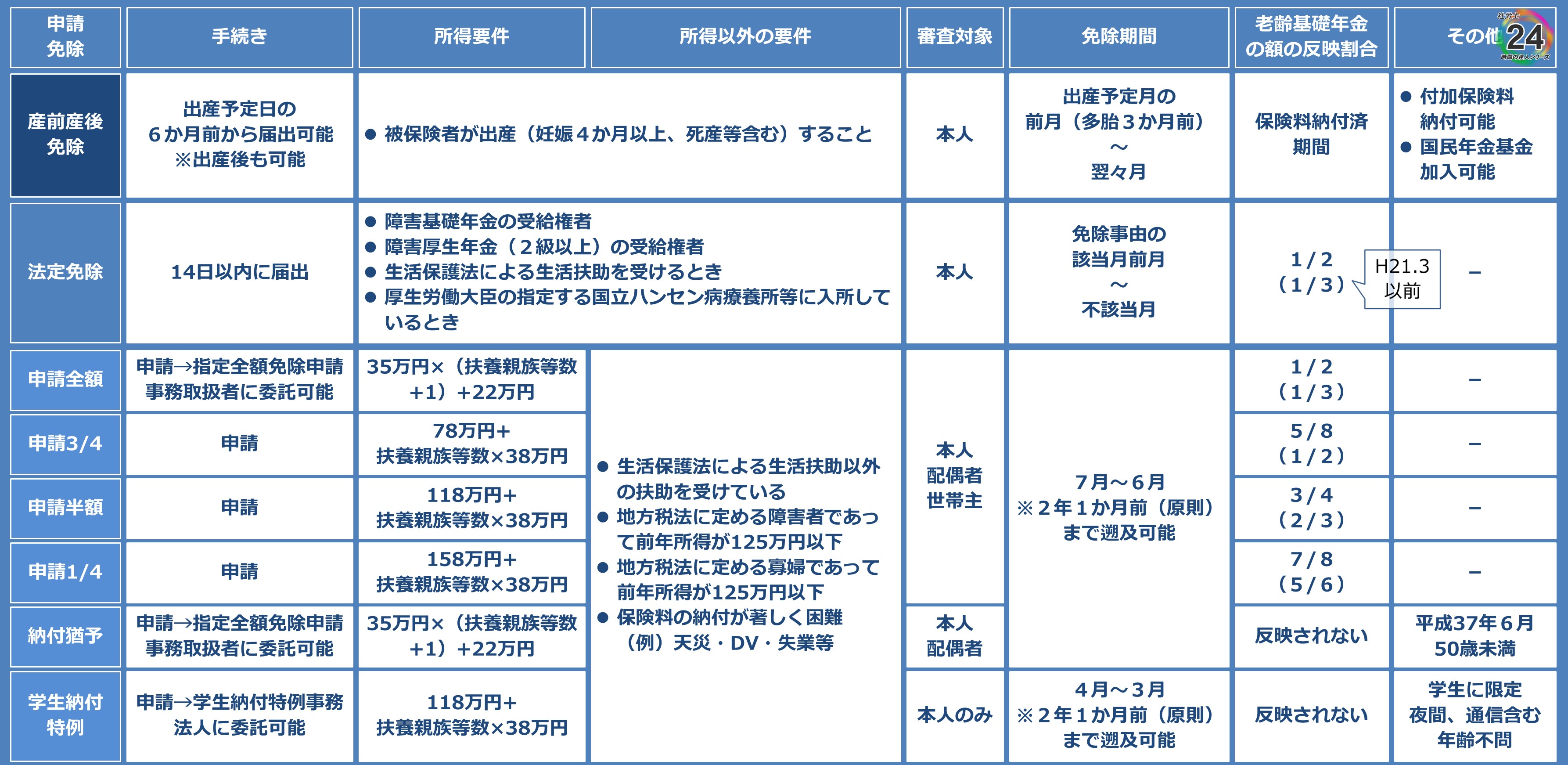

DCプランナー2級の試験と社労士試験の年金部分が重複しており、社労士受験用のサイトも参考にしていました。

あくまでもサポート的に使うのがいいと思うよ

以下はわたしが参考にしていた社労士試験サイトです。

老齢厚生年金の支給開始年齢の語呂合わせ

国民年金・厚生年金保険全般

「資格の大原」の社労士ブログは、図解入りで理解しやすいです。

苦手箇所や複雑な箇所のイメージ作りに使えます。

ただの画像まとめ(国民年金法) | 『資格の大原』ブログ 社労士

ただの画像まとめ(厚生年金保険法) | 『資格の大原』ブログ 社労士

おまけ:電卓に慣れておく

DCプランナーでは、計算問題が出題されます。

ルート(√)を使った計算や累乗の計算もあるため、電卓に慣れておくとベターです。

わたしは、手持ちの電卓に累乗がなかったため、試験用に購入しました。

やらなくてよかったこと2つ

やらなくてよかったなぁと思う勉強方法を2つあげます。

ノートまとめ

働きながらの試験勉強だったので、時間がありません。

作成に時間がかかるノートまとめはやりませんでした。

ノートまとめをしなかった代わりに、苦手ポイントだけまとめて試験会場に持って行きました。

テキスト精読

2級の試験ならばテキスト精読までは不要だと思います。

基本は問題演習の反復で、理解を深めたり、調べ物をしたりするためにテキストを使っていました。

分野別勉強ポイントについて

DCプランナー2級の出題範囲は、3分野から構成されています。

分野別の勉強ポイントをお話しします。

- A分野:年金・退職給付制度等

- B分野:確定拠出年金制度

- C分野:老後資産形成マネジメント

年金分野がむずかしいので、わたしは取り組みやすい分野から勉強していました。

A分野:年金・退職給付制度等

超複雑な我が国の年金制度を学ぶ分野。

ややこしく、もっとも難しかったです。

しかし、A分野は暗記してしまえば得点源になるので、問題集で知識の整理を図りつつ、確実に記憶していきました。

などについて、正確な知識が求められます。

社労士試験対策サイトも参考にしつつ、理解&暗記を進めていました。

B分野:確定拠出年金制度

確定拠出年金制度はニュースなどでも見かけますね。

法改正もあるため、不明点はインターネットで最新情報を調べ、最新の知識で学ぶようにしていました。

2025年はiDeCoの法改正があった

2025年は、iDeCoの法改正がありました。

iDeCoの拠出金の限度額等が見直されました。

チラ見しておいて、損はないかも

ご参考までに国民年金基金のHPを貼ります。

最新の情報を学び、試験に臨んでくださいね。

【過去問】実試験で出題された問題

実際の試験で出た問題を紹介します。

企業型確定拠出年金制度の加入者が退職した後、以下の3パターンの手続きを答える問題が出題されました。

このように事例問題も出題されます。

C分野:老後資産形成マネジメント

理屈を理解しながら勉強するのが大事な分野かと思います。

わたしは金融機関に勤めていた経験があり、苦労せず勉強できましたが、感覚で解くと失点します。

理屈や背景を踏まえた上での解答が必要です。

DCプランナー2級のよくある質問

DCプランナー2級のよくある質問に回答します。

- Q難易度はどれくらいですか?

- A

難関資格ではないですが、きちんと試験対策をしないと合格は厳しいレベルだと思います。

わたしの肌感覚ではFP2級よりもやや易しめかと感じました。

- Qどんな人が受験していますか?

- A

受験当日は金融関係の方が多かったように思います。

ちなみに、わたしは労務担当で、確定拠出年金の説明をする業務のために受験しました。

- Qアプリだけで合格できますか?

- A

2025年12月現在、DCプランナー2級対策のアプリはありません。

FP2級アプリで代用できる分野もあるでしょうが、アプリのみでの合格は厳しいように思われます。

DCプランナー2級は独学で合格OK!

DCプランナー2級に合格した勉強方法をお話ししました。

独学で合格するためには、DCプランナー実務必携とDCプランナー2級試験問題集を使ったインプットとアウトプットの反復が大切です。

- 問題集を解く(最初のうちは正答率なんて気にしない)

- 問題集の解説とテキストの対応する部分を読み、正しくインプット

- ②〜③をくりかえし、理解&暗記

DCプランナー2級は決して難しい試験ではありません。

問題集には載っていない初めて見るような問題も試験には出てきましたが、基礎的な問題で確実に点数を取れば、DCプランナー2級は合格できます。

あなたが無事に合格できますように。

こかブログはあなたの学習を応援しています!

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

最高のフィナーレを。

※ わたしはこの2冊のおかげで合格できました!あなたの参考になればうれしいです。

コメント