メンタルヘルスマネジメント検定II種って、どれくらい勉強したら合格るんや?

過去問題集だけでいいのかなぁ?

みなさん、こんにちわ。ヒヨッコ投資家 こかです。

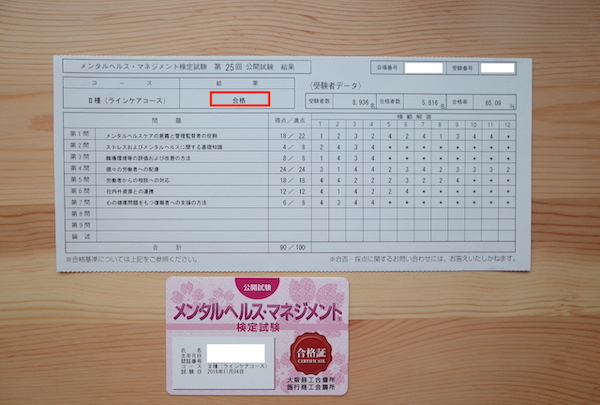

2018年、メンタルヘルスマネジメント検定II種を受験し合格しました!

今回の記事では、メンタルヘルスマネジメント検定II種の試験概要と独学合格の体験記すべてをまとめます。

この記事が、メンタルヘルスマネジメント検定に興味のある方やこれから受験をする方のお役に立てば幸いです。

ぜひ最後までご覧ください。

4,000文字を超える長文なので、目次から見たい項目へジャンプしてくださいね↓

メンタルヘルスマネジメント検定とは

メンタルヘルスマネジメント検定とは、大阪商工会議所が主催している検定です。

毎年3月、11月の年2回試験が行われています。

企業によっては、管理職は全員受験必須としているところもあり、受験者層は幅広いです。

検定の目的

働くひとたちの心の健康管理をするため、必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を学ぶ検定です。

職位・職種別(対象別)に3つのコースを設定しています。

Ⅱ種の難易度と合格率

公式サイトをもとに、メンタルヘルスマネジメント検定の難易度と合格率をまとめました。

(第28回検定(2020.3.15)は中止されました)

第38回まで.png)

Ⅱ種は合格率が50%前後で、しっかりとした試験対策が必要です。

2025年度の申込スケジュール(最新情報)

以下は2025年度の試験日程です。

| 第39回 | 第40回 | |

|---|---|---|

| 施行日 | 2025年11月2日(日) | 2026年3月15日(日) ※I種(マスターコース)はなし |

| 申込期間 | <一般受付> 9月12日(金)~ 9月25日(木) ※コンビニ店頭決済:9月21日(日)まで <団体受付> 8月25日(月)~ 9月5日(金) | <一般受付> 2026年1月23日(金)~ 2月5日(木) ※コンビニ店頭決済:2月1日(日)まで <団体受付> 2026年1月6日(火)~ 1月16日(金) |

| 受験票発送日 | 10月15日(水) | 2026年2月25日(水) |

| WEB成績票照会期間 | Ⅱ種・Ⅲ種 = 12月5日(金)10:00~2026年3月5日(木)17:00 Ⅰ種= 2026年1月9日(金)10:00~2026年4月9日(木)17:00 | 2026年4月17日(金)10:00 ~ 7月17日(金)17:00 |

メンタルヘルス検定Ⅱ種は独学で合格できる?(結論:十分可能)

まずは結論。メンタルヘルス検定Ⅱ種は独学で合格OKです!

スキマ時間や休日を活用し、社会人でも勉強時間を捻出。

過去問題集のくり返し&公式テキストで実力養成。

実践的な内容も多く楽しく学べました。

独学合格に必要な勉強時間(約25時間)

メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種を合格するための勉強時間は、約25時間でした。

机に向かって勉強していたのが25時間ですが、通勤中などのスキマ時間を合わせると35〜40時間は勉強していたと思います。

平日は30分〜1時間程度勉強し、週末に2〜3時間勉強していました。

1種にくらべると、まだ気楽に勉強できました。

また、社会人の勉強の続け方をこちらでお話ししています。

勉強スケジュール

わたしは試験の40日ほど前から勉強を始めました。

| 勉強期間 | 勉強内容 | 目標 |

|---|---|---|

| 1〜20日め | 重要ポイント集&過去問題集を中心に取り組む。 | 全体像を掴む |

| 21〜30日め | テキスト読み&模試 | 知識の整理&実力チェック |

| 31〜前々日 | 過去問題集くり返し。疑問点はテキストで調べる。 | 正答率90%をめざす |

| 前日 | 過去問題集や模試で間違った問題の見直し | 前日は軽めの勉強に |

勉強時間の管理方法

StudyPlusアプリを利用して、勉強時間を管理していました。

平日5日間、通常勤務してからの資格勉強は思いの外ハードです。

勉強の記録を残すことで達成感もあるし、未達の場合は学習プランの軌道修正もはかれます。

また、SNSのような機能もあり、共通目標の人とつながることで刺激にもなります。

メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種に合格したのは以前のことですが、人事労務のさらなるステップアップのため、現在は社労士試験に挑戦中でスタディプラスを愛用しています。

最初は「みんなが欲しかった!社労士合格へのはじめの一歩」のような入門書から始め、現在進行形で学習中です。

Amazonレビューでも高評価の1冊です。

使用教材と勉強法

使用した教材は以下の3点です。

公式テキスト

試験に合格するだけならば過去問題集だけで十分!

との意見もありますが、過去問題集ってあくまでも「過去問」なんですよね。

たしかに合格点は狙えると思いますが、【テキストには掲載されているが、過去に未出題の問題】が出題される可能性もあります。

わたしは公式テキストも大切だと思います。

辞書的に使ったり、過去問未出題箇所を読み込んだりしていました。

読みづらいテキストなだけに、アンダーラインや書き込みでメリハリをつけていました。

テキストを自分仕様に

過去問題集

後述する重要ポイント&問題集を一読してから、過去問題集に着手しました。

間違った問題やあやふやな問題にはふせんをつけながら、まずは1周めの過去問演習。

2周め以降はふせんを減らす(間違いを潰す)ことを目的に、繰り返し解きました。

最終的に90%の正答率を目指して解いていました。

重要ポイント&問題集

重要ポイント&問題集は、見開きの左ページにポイント解説/右ページに一問一答が載っており、使いやすく、試験勉強の土台を作るため使用しました。

公式テキストはとっつきにくく、読んでいても眠くなるばかりだったので、最初に重要ポイント&問題集 でポイントをざっくりと頭に叩き込みました。

重要ポイント&問題集で全体像を掴んでから、過去問題集や公式テキストに移りました。

また、アウトプット教材が過去問題集しかないため、巻末の模試も役に立ちました。

模試は2回解きました。

【2020年4月追記】

2020年2月にTACの「スッキリわかる」シリーズから「スッキリわかる メンタルヘルス・マネジメント検定試験 II種ラインケアコース テキスト&問題集」が発売されました。

簿記のときにお世話になったシリーズで使いやすさは体感済み。

今年受験するならば「スッキリわかる〜」も教材候補に入れます。

頻出項目と学習ポイント

試験勉強をしていて気になった頻出項目です。

| NIOSH職業ストレスモデル | テキストの図解をしっかりと覚える |

| ストレス反応 | ストレスが心身に与える反応、顕在化する反応 |

| 長時間労働 | 労働時間とメンタルヘルスは密接な関係 |

| コミュニケーション方法 | 部下とコミュニケーションを取る機会もあり重要 |

また、わたしは以下の点に注意して学習していました。

労働者のストレス状況は必ずチェック

厚労省調査の労働安全衛生調査は頻出傾向です。

2012年で労働者健康状況調査は終了していますが、今は労働安全衛生調査が行われています。

労働者のストレス傾向は必ず把握しておきましょう。

法律や制度関係は整理しておく

関連する法律やメンタルヘルス情報の取り扱い(個人情報の取り扱い)も、頻出ポイントです。

「安全配慮義務は、労働安全衛生法で定められている。◯か、×か」のような問題も出題されるため、関連する法律を理解する必要があります。

(第何条かまでは問われません)

上記の場合、安全配慮義務は労働契約法で明記されているため、×です。

法律関係は、公式テキストの第一章と巻末資料にまとめられています。

なかなか読みづらいパートですが、正しく理解し、得点を落とさないようにしてくださいね。

受験種別ごとに求められる対応を理解しておく

受験種別ごとに求められる対応を理解して、試験に臨んでください。

サラッと見ると、試験問題は簡単そうに感じます。

しかし、一般常識としての回答ではなく、メンタルヘルスマネジメントの担当者や管理職としての対応を答えなくてはいけません。

Ⅱ種では職場環境整備やメンタルヘルス不調者への対応など、管理職としての対応が問われます。

根拠をもって解答できるようにしよう

過去問題集の解説・公式テキストを読み込む

過去問題集は正誤にかかわらず、解説をしっかりと読むようにしましょう。

過去問題集と同じような問題であっても、試験本番では言い回しが変わっていたり、切り口を変えて質問してきたりします。

問題の答えだけ覚えてしまうと、試験本番では役に立たないかもしれません。

解説と公式テキストをしっかりと読んで、問題の「論点」を押さえてくださいね。

理解することが重要や

また、過去問題集を繰り返し解くとわかりますが、問題にはクセがあります。

サラッと読むと見落としてしまうような箇所(カッコ書きの中身や法律名など)に不適切な表現が含まれていて、ひっかかることもあります。

細かな点を読み飛ばして失点しないよう、注意してくださいね。

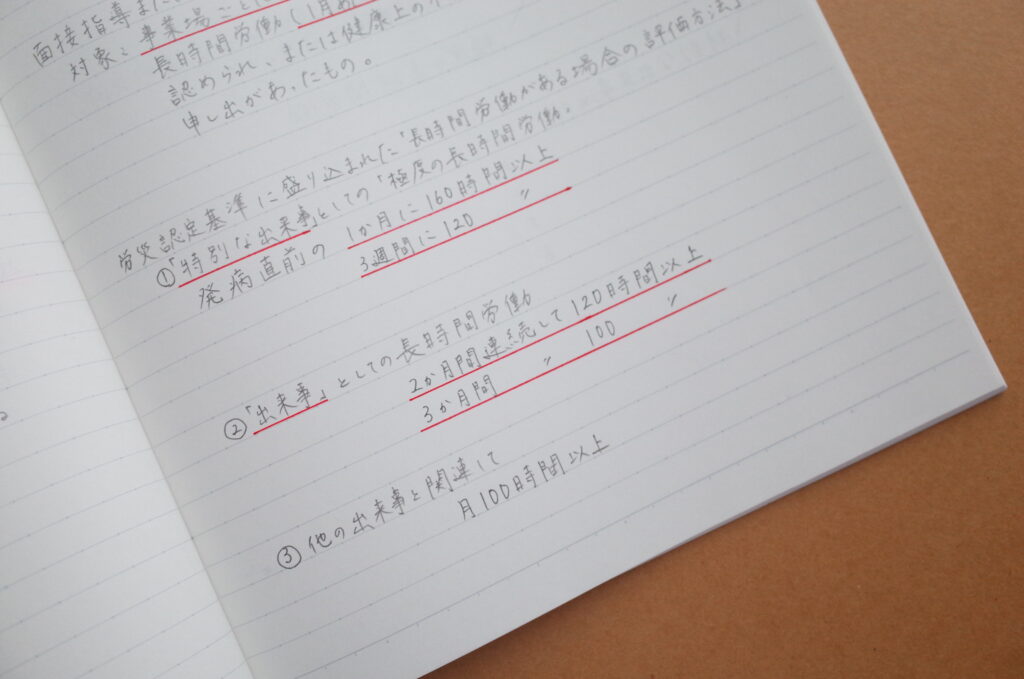

ノートまとめは最小限にとどめる

公式テキストが読みづらく、ノートまとめをしたくなりますが、ノートまとめは最小限にとどめていました。

仕事や日々の生活に忙しい社会人の資格学習は時間との勝負だから、ノートまとめをする時間などありません。

ど〜〜〜してもわからなかった箇所を中心に、ポイントのみ簡潔にまとめていました

わたしは、苦手だった長時間労働の数字のみノートにまとめていました。

あれだけ苦手だったのに、箇条書きにすればスンナリ覚えられました。

よくある質問(FAQ)

メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種のよくある質問に回答します。

- Q合格後の活かし方は?

- A

わたしは労務担当をしていたため、試験で得た知識が社内勉強会の企画作りで活かせました。また、自分の体調管理や日々のコミュニケーションなど日常的にも役立っています。もちろん1種を目指すのもよいと思います。

- Qいきなり2種は難しい?

- A

試験難易度的には難しくないと思います。ただ、3種から学ぶ方が体系的に学べてより理解が増すのではないでしょうか。

- Q試験当日、途中退出可能か?

- A

試験管が途中退出可能時間を知らせた後は途中退出可能です。わたしも途中退出しました。

メンタルヘルスマネジメント検定2種は短期集中で合格できる

メンタルヘルスマネジメント検定2種は独学で合格できる試験です。

しっかりと試験対策をすれば、そこまで難しい試験ではありません。

問題演習×基礎知識の理解で合格できるはずです。

仕事をしながらの試験勉強は大変ですが、決して諦めないでくださいね。

こかブログはあなたの受験を応援しています!!

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

みなさまの合格をお祈りしております。

↓↓メンタルヘルスマネジメント検定合格教室オープン!!

コメント